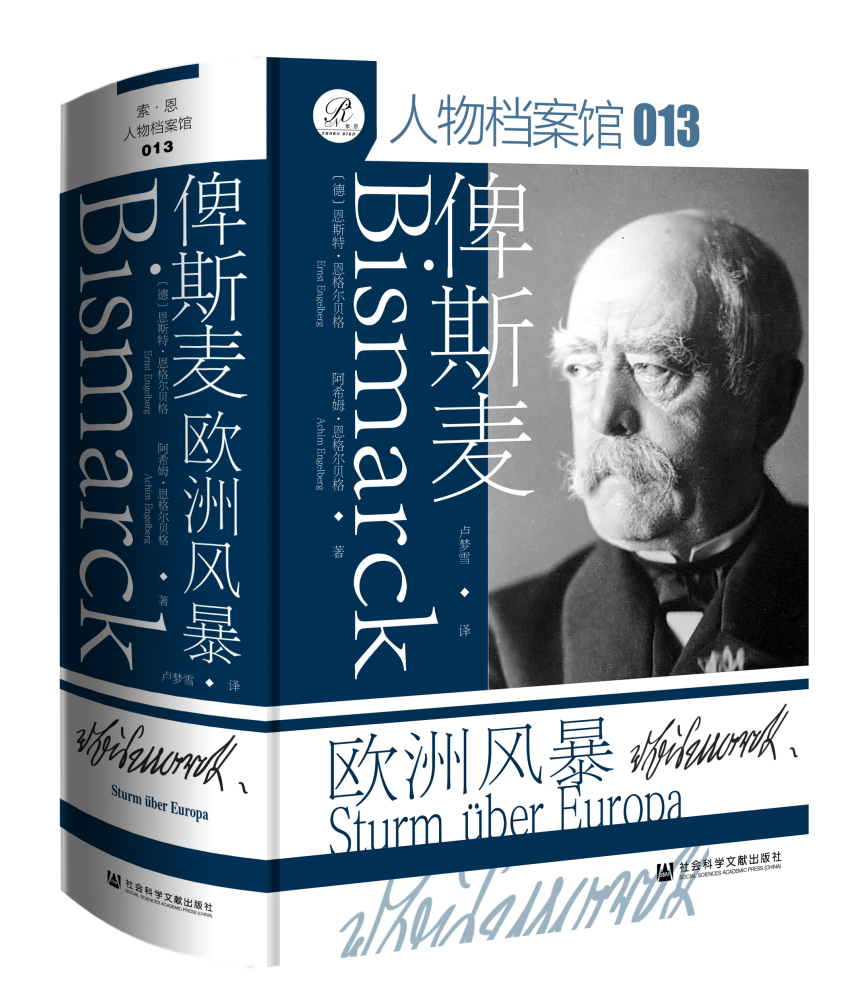

索·恩上新 |《俾斯麦:欧洲风暴》

作为19世纪璀璨群星中在政治领域最为夺目的人物之一,俾斯麦长期得到东西方政治、国际关系以及历史学界的重点关注,并涌现出不少关于俾斯麦的研究著作、历史传记。2025年适逢俾斯麦诞辰210周年,其权威传记《俾斯麦:欧洲风暴》中译本正式出版。这部聚焦“德国统一缔造者”的传记,以扎实的档案研究和客观的史学视角,系统还原了俾斯麦推动德意志帝国建立的历史进程。在当代地缘政治格局演变的背景下,重读这部经典著作,有助于深入理解国家统一进程中的政治逻辑与历史经验。

很少有历史传记,自身也在创造历史

俾斯麦:欧洲风暴

[德]恩斯特·恩格尔贝格(Ernst Engelberg) [德]阿希姆·恩格尔贝格(Achim Engelberg) 著

卢梦雪 译

2025年6月出版 / 定价179.00元

ISBN 978-7-5228-3872-4

社会科学文献出版社 | 索·恩

第一章 俾斯麦的成长与探索

(节选)

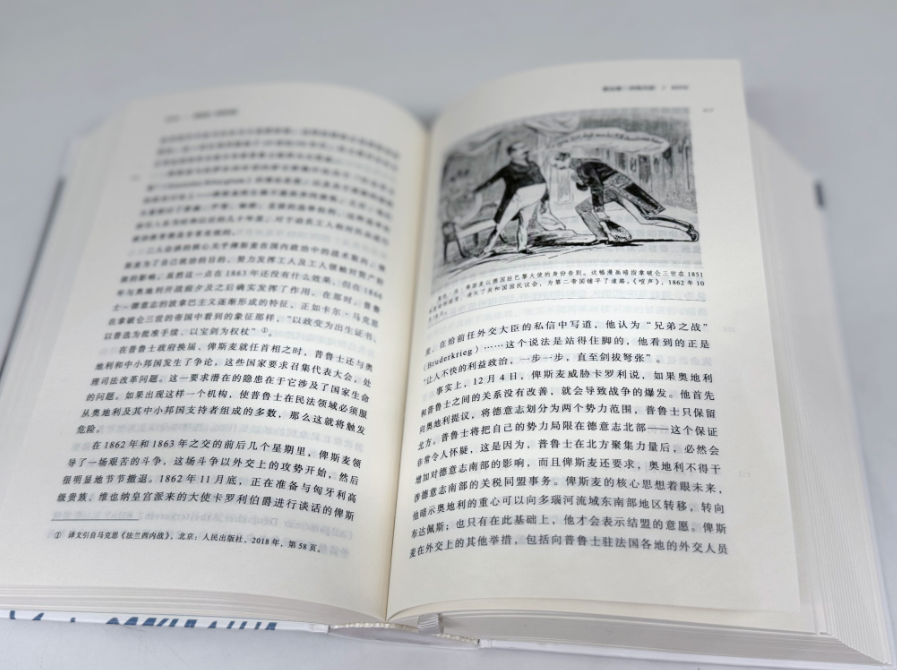

奥托·冯·俾斯麦(Otto von Bismarck)于1815年4月1日出生在易北河畔的舍恩豪森(Schönhausen)。他是地主费迪南德·冯·俾斯麦(Ferdinand von Bismarck)和妻子威廉明妮(Wilhelmine)[婚前姓氏为门肯(Mencken)]的第四个孩子。俾斯麦父亲那一脉是阿尔特马克(Altmark)的古老贵族,而母亲那一边则是一个学者、教授和高官辈出的书香门第。因此,他的人生注定要面对古老而多样的家族传统。与此同时,俾斯麦的降生正值历史上一个重要的节点:拿破仑时期的动荡和战争走向终结;他刚好出生在那特殊的一百天中,那时拿破仑从厄尔巴岛逃回巴黎,再度尝试让法国和欧洲臣服于自己的统治之下。这位独裁者、法国大革命的继承人以及德意志民族的统治者最终在1815年的初夏宣告彻底失败。正是在彼时,日后将带领普鲁士王国执行1848年革命及德意志民族统一诉求之“遗嘱”的俾斯麦,度过了他生命中的最初几周。

11岁的奥托·冯·俾斯麦,弗朗茨·克吕格成为普鲁士宫廷画师(1825年)后所作。

在这个普鲁士容克之子出生的那一年,欧洲的国际体系正在重塑,以适应阶级和国家之间力量关系的变化。这正是1814年9月至1815年6月举行的维也纳会议的任务。

在欧洲进行版图重新划分和政治秩序重新构建的同时,德意志内部也经历着相同的进程。

英国是这场世纪之战的头号胜者,这场战争从1688年光荣革命之后开始,在1763年击败了波旁王朝的霸权,最后以拿破仑的战败而告终。自此,英国巩固了自己作为欧洲第一个工业大国和殖民大国的地位。奥地利从莱茵河撤退,放弃了比利时,撤出了布赖斯高(Breisgau),转而在意大利的威内托扩张自己的势力;它在南欧、东欧和多瑙河流域成了较以往更为强大的力量,但也并未放弃称霸德意志地区的野心。俄国则通过吞并波兰中部,继续向西推进。在法国,波旁王朝复辟,它只是失去了萨沃伊(Savoyen)和尼斯(Nizza),但依然保有阿尔萨斯和洛林。

虽然普鲁士最终得以吞并半个萨克森、整个莱茵省和威斯特伐利亚,但汉诺威和黑森-卡塞尔(Hessen-Kassel)仍然将其割裂开来,使其领土不能连成一片。在德意志第二帝国的创建时期,奥托·冯·俾斯麦几乎直接或间接地处理了所有这些在他出生那年规定下的领土调整,尤其是在维也纳签订的《邦联条例》。这份条例摧毁了德意志民族统一的所有希望,因为它既没有带来一个联邦政府,也没有带来一个联邦议院(Bundesparlament)。

德意志邦联(Bund)的中央机构美其名曰邦联议会(Bundestag),设在美因河畔法兰克福,由各邦国政府派出的公使组成,但他们仍遵从各自政府的指令。历经五百年形成的德意志各邦国君主的主权,依然得以保留。

在参加维也纳会议的主角里,普鲁士首相冯·施泰因男爵(Freiherr vom Stein)和奥地利外交大臣梅特涅(Metternich)之间的斗争代表着国家间的政治对抗。梅特涅之所以得以战胜施泰因,是因为巴伐利亚和符腾堡等莱茵联盟——这一拿破仑在德意志土地上留下的最稳固的遗产——的成员国奉行地方主义而背信弃义;同时,也是因为一个虚弱的德意志符合其他欧洲大国的共同利益。

当梅特涅策划和建立反民族主义的君主同盟——德意志邦联时,俄国沙皇亚历山大一世开始着手在政治上加强与欧洲各国,尤其是中欧和东欧国家君主间的紧密合作,并且在意识形态上防止这些国家被开明专制主义,尤其是那同样适用于君主国的社会契约理论渗透。他想要复兴和巩固的是那些关于君权神授和统治合法性的学说。这些也正是在沙皇倡议下成立的神圣同盟(Heilige Allianz)的原则,宗旨是在思想上更好地武装君主制,遏制资产阶级对于宪政宪法和建立民族国家的追求,尤其是鉴于新保守派也认为这些符合启蒙运动的潮流。神圣同盟的核心由俄国沙皇、哈布斯堡皇帝和普鲁士国王组成,看上去,他们的组合可以决定未来几十年的精神和力量。但事实上,他们并不能做到这一点,尽管他们通过《卡尔斯巴德(Karlsbad)决议》规定了要预先审查出版物、禁止大学生协会、解雇不受他们欢迎的如恩斯特·莫里茨·阿恩特(Ernst Moritz Arndt)那样的老师,并对大学进行监督。正如反拿破仑独立战争时,反动势力与追求普鲁士-德意志复兴的势力进行了合作一样,以神圣同盟为标志的复辟时期的历史倒退也具有某种进步意义,这种进步推动着德意志邦联在社会经济、思想和政治上朝着资本主义民族国家迈进。

对成长于革命动荡时期的俾斯麦而言,为了能够在自己所处的时代中发挥作用,他的首要任务就是去面对它;但他也有家族传统的问题要面对,必须对其进行接受、消化或处理。他继承的遗产包括庄园、家具、祖先画像、墓碑、家族赞助的村庄教堂、文件以及各种形式的证书,以上这些充分地表明了其家族的封建渊源。口述传统在贵族认识其家族地位及谱系中扮演了重要的角色,往往呈现传说与真实历史结合的特点。此外,在19世纪的进程中,有关上流社会和贵族的认知在意识形态上呈现了更明确的轮廓,促进了贵族等级意识的强化。

费迪南德·冯·俾斯麦和威廉明妮·门肯的孩子们所属的阶层,是旧普鲁士王国长久以来的社会和政治支柱:他们是在自己庄园里统治农民的容克贵族,是直接参与王国政务的政府高官;虽然俾斯麦父亲或母亲的家族里鲜有人担任(小教堂里低等级的)牧师,但有不少在大教堂里做(高等级的)教士和长老。尽管门肯家族的历史只能追溯到17世纪,但是俾斯麦家族的影响可以一直追溯到13世纪。

如果说每一个当下都承载着过去,背负着过去的负担,那么与俾斯麦紧密相关的德意志帝国建立时期存在的问题,则主要是由之前几个世纪的问题决定的,尤其是受外国推动并深化的,与信仰分裂相伴的小国林立的状态。那些在民族国家政治变革时期想要参与政治,哪怕只是发表意见的人,不仅要处理贵族、农民、市民与诸侯之间的传统关系,还要应对与欧洲诸国和其他民族的关系。无论是当下还是久远的过去,都会对行为个体产生主观影响和客观约束。过去与当下之间的联系,塑造了每一个民族和地区独特的历史环境,并且对一个人的社会关系至关重要。

对俾斯麦来说,他的出生年份有着双重社会意义。一方面,童年和青年时期了解到的那段刚刚过去的历史对他产生了极大的影响;另一方面,在当时的社会和国家层面,已经建立起了他未来要应对的问题的架构和内容。这个成长中的男孩将几乎不可避免地在多年中一点一滴地、愈加迫切地了解到,他的父母、亲戚、朋友和老师在他们所处的社会等级和立场上经历和领悟了什么:从法国大革命的前沿阵地,到旧势力发动的干涉战争;从1795年普鲁士的单独媾和,到1806年自老弗里茨(弗里德里希大王)时代传承下来的军队的崩溃;从外国统治者的压迫,到独立战争中的英勇事迹和牺牲奉献;还有在普鲁士为了夺取胜利果实而开展的外交游戏中,那并不光彩的来回斡旋。

俾斯麦:欧洲风暴

[德]恩斯特·恩格尔贝格(Ernst Engelberg) [德]阿希姆·恩格尔贝格(Achim Engelberg) 著

卢梦雪 译

2025年6月出版 / 定价179.00元

ISBN 978-7-5228-3872-4

社会科学文献出版社 | 索·恩

内容简介

生于1909年的作者恩斯特·恩格尔贝格,无疑成长于一个坚定的反俾斯麦圈子。他见证过俾斯麦政策的余威,在父辈引荐下结交了众多社会民主党人,后来甚至亲历纳粹迫害,自然决不会否认军国主义与第三帝国之间的联系。但是,铁血宰相工作中的矛盾冲突和复杂性引起了他的研究兴趣,这也使他反对单纯视俾斯麦为希特勒之先驱,从而为20世纪灾难开脱的做法。

恩斯特·恩格尔贝格意识到,俾斯麦是一个笼罩着浓厚悲剧色彩的人物,其一生最伟大的成就是建立了德意志帝国,却扬弃了所扎根和深爱的旧普鲁士。他花费20年查访欧洲各处档案馆和事件原址,尽可能多层次地展现这位德意志宰相的性格和信念,钩织其人际网络,还原其政策发展的背景,从而写下了一部不朽的人物生平兼政治评传。

1985年,作为唯一一部在东西德同时发行的历史著作,恩格尔贝格的俾斯麦传记第一卷引起社会轰动,此番不同寻常的出版合作甚至发展为一段跨越东西德的友谊。时隔多年,阿希姆·恩格尔贝格延续了父亲的工作,将原本厚达两卷的巨著修订为这个阅读体验更佳的单卷版本;而他在后记中追述的出版故事,也可让读者更好地了解这部传记的学术价值和现实政治意义。

作者简介

[德]恩斯特·恩格尔贝格(Ernst Engelberg,1909~2010),20世纪德国著名历史学家,曾任莱比锡大学、柏林弗里德里希-威廉大学(后改名为洪堡大学)历史学教授,研究重点为19~20世纪德国史、德国工人运动史、军事史、区域史、史学理论与史学史等。1985年在联邦德国和民主德国同步出版其俾斯麦研究的第一卷,引起政界和社会轰动。获得反法西斯战士勋章(1958)、爱国功绩金质勋章(1974)、卡尔·马克思勋章(1979)、民主德国一等国家奖章(1984)等荣誉。

[德]阿希姆·恩格尔贝格(Achim Engelberg),1965年生,哲学博士,长期为《新苏黎世报》《自由报》等报刊供稿,现居于柏林。作为历史学者,他整理了父亲恩斯特·恩格尔贝格的学术遗产(现藏于柏林国家图书馆),并在此基础上继续推进研究。

译者简介

卢梦雪,德法英译者,作者。原香港大学研究助理,欧盟EM奖学金得主,曾在欧洲大学和联合国机构任职,现为建筑学方向博士。出版译著有《戴高乐:军人政治家的肖像》。

推荐语

很少有历史传记,自身也在创造历史。

—— 《每日镜报》(Der Tagesspiegel),2015年2月25日

面面俱到却又独树一帜(……)恩格尔贝格父子走近了俾斯麦这个人。

—— 《奥格斯堡汇报》(Augsburger Allgemeine),2015年3月28日

目 录