百年回望:从紫禁城到故宫博物院

1925年10月10日,北京城万人空巷。这一天是紫禁城向公众敞开大门的历史时刻。曾经深锁九重、象征皇权至上的宫苑,一夜之间成为人民共享的文化殿堂。故宫博物院的诞生不仅守护了中华文脉,也开启了中国人与自己历史对话的新方式。百年后的今天——2025年10月10日,故宫博物院迎来建院一百周年。重读《紫禁涅槃:从皇宫到故宫博物院》中的这段记述,我们得以再次走近那个喧闹又庄重的历史时刻。

(点击封面跳转至小程序购买)

紫禁涅槃:从皇宫到故宫博物院

吴十洲 著

社会科学文献出版社

故宫博物院在各方积极因素的促进下,克服了各种消极因素,终于由筹建走向了正式成立。1925年9月间,当时李石曾以清室善后委员会委员长的名义,责任綦重,毅然决定于当月29日召开会议通过《故宫博物院临时组织大纲》及《故宫博物院临时董事会章程》,并推定董事。

李石曾亲书“故宫博物院”大门匾额,即日悬挂于神武门城楼之上。李石曾坚持故宫博物院超然独立的地位和社会民办的性质。一个具有划时代意义的博物馆事件呼之欲出。

此外,对于故宫博物院之成立,执政府外交总长、董事王正廷致辞感言:“今日故宫博物院开幕,敝人发生两种感想:一即真正收回民权,二即双十节之特殊纪念。”

《故宫博物院临时组织大纲》第一条款宣布:“遵照办理清室善后委员会条例第四条,并执行中华民国十三年十一月七日政府命令,组织故宫博物院。”与此同时,京津各大报都登出“故宫博物院开幕广告”。全文如下:

本会自接收故宫以来,赖各方面同人之努力,点查将次守竣,遵照本会条例第四条,并民国十三年十一月七日政府令,组织故宫博物院,筹备经年,已就绪。兹定于双十节日午后二时在乾清门内举行开幕典礼,除中西路同时开放,并开放养心殿外古物书画陈列,在中路各处图书陈列在寿安宫,并开放文渊阁史料陈列,在宁寿宫后养性殿乐寿堂,以十号十一号下午一时半至四时为售券时间,每券减收半价,大洋五角,童仆一律(本星期三日因筹备开幕暂时停止参观)。

清室善后委员会启

通电和广告都打出去了,然而当时为开幕式准备陈列展览还远未就绪。据吴瀛的记载:

十月六日之晨,易寅村(易培基)先生来告余以双十节故宫博物院准备开幕之议,且嘱往斋宫提取书画,为陈列之需。诺之,即偕同到宫,则同人皆纷纷大忙,分别出组,提取陈列物品,余如约与冯梁诸君等,担任提取书画。事前既无预备,平时点查,多以抽签法行之,并非一人经手,而点查初不注意审查。原箱中复真赝杂糅,各箱锁匙,以清内务府并未移交,皆临时雇用铜匠以手术开启……

博物院为何如此仓促开幕?众说纷纭。吴瀛的说法是:“清室善后委员会鉴于情势之孤危,非急成立博物院使速成公开之局,无以杜觊觎之心,乃于十四年双十节之前五日,决定于双十节,为故宫博物院开幕之期,时日既促,其为忙乱可知。”

吴瀛

另一种说法是刘乃和的《从清室善后委员会到故宫博物院的成立》一文,该文说,早在1924年11月20日召开的第一次“善委会”上就做出决定,“次年(1925年)十月十日辛亥革命纪念日,宣布成立故宫博物院”。照这种解释,10月10日开幕就成了“争取能按原订日期成立故宫博物院”,也就根本不存在“时日既促,其为忙乱可知”的事情了。刘乃和的说法或许来自其他参与者的口碑材料,但目前还未能得到其他文字资料的印证。

另据那志良回忆:

民国十四年元旦,我去给我的老师陈援庵(垣)先生拜年,那时,他是办理清室善后委员会的常务委员,他问我愿意不愿意到故宫去工作,并且告诉我,这个委员会,现在虽是一个临时机构,将来若是改为博物院后,在博物院里工作,便是个终身事业。

当时,故宫将成为博物院的设想已为清室善后委员会的同人所知,但具体的时间不详尽。公布于1924年11月14日的《办理清室善后委员会组织条例》第四条款议定:“委员会以六个月为期,如遇必要时得酌量延长之。”可见日期并未在事先明确。

关于开幕式日期确定的原因,还有一种说法,在陈纪滢的《李石曾传》中,把“9月5日,北京政府与比利时订立退还庚款余款协约”,作为李石曾毅然决定从速成立故宫博物院的直接背景。但是,由于还缺少其他材料的佐证,此议还有待于进一步的考察。

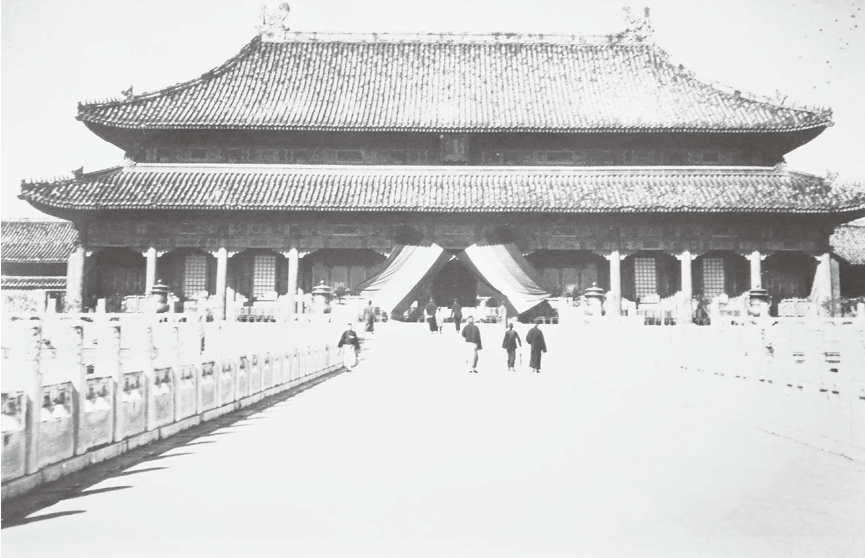

然而,历史却真实地演进着。双十节的开幕典礼,定在下午2时,居然如时开幕。那一天,真说得上是万人空巷,人们都要在这国庆佳节,一窥数千年神秘的皇家宝物,熙熙攘攘的人群无不向着同一目的地涌进,故宫博物院开幕典礼盛况空前。

1925年10月10日的乾清宫

1925年10月10日,故宫神武门前

双十节午后2时,故宫博物院开幕典礼在乾清门内举行,庄蕴宽主持大会。宣布开会后,首先由清室善后委员会委员长李石曾报告筹备故宫博物院情形,他扼要地说:“自溥仪出宫后,本会即从事将故宫物品点查,并编有报告逐期刊布。现点查将次告竣,履行本会条例,并遵照摄政内阁命令,组织故宫博物院,内分古物、图书两馆。此事赖警卫司令部、警察厅及各机关方面同人之致力,乃有今日之结果。今日时光至为宝贵,不敢多言,到会诸位先生中有当日摄政内阁及警卫司令部领袖均在此,稍迟更有重要之言论。”

故宫博物院开幕式上,鹿钟麟慷慨激昂讲演

报告结束后,由前摄政内阁总理黄郛发言,大意如下:故宫之化私为公,实赖当日军警当局之力,此后成为博物院完全公有,服务其中者,为人民之公仆。且今日开院,为双十节,此后是日为国庆与博物院之两层纪念,如有破坏博物院者,即为破坏民国之佳节,吾人宜共保卫之。

随后,王正廷发言,他说故宫博物院开幕令他产生两种感想,一是真正收回民权,二是故宫博物院给双十节带来特殊纪念。接下来是蔡廷干发言,然后是鹿钟麟发言,他又一次提起了“逼宫”戏话题,言“我乃是为民国而逼宫,为公而逼宫”。再后发言的有于右任、袁良。至此,大会主席宣告散会。

这一天,院内各路齐开,供游人自由观览,昔日的皇宫今天弥漫着自由民主的空气。京津各报都就此发表评论,着重报道,真是轰动一时。清室善后委员会委员吴瀛对国庆日当天故宫院内观者如堵的场面记录道:“入宫略迟,中途车不能行者屡,入门乃与眷属及三友人被折断于坤宁宫东夹道至两小时之久始得前进……唯见熙来攘往之盛而已。”

故宫博物院职员傅振伦则记录了第二天清理参观路线时的所见所闻:“次日清理参观路线捡拾妇孺手帕、鞋帽,凡四抬筐,实是博物馆界未有的盛况。”

当天参观故宫的留法归国学者孙福熙做了极为恰当的阐释:

诸位在故宫中也与乡下老妇游逛时之随口称赞皇帝家中的富有罢?是的,现在富有的不是皇帝而是您了,您有这宫中的一切东西。您的所有权又与皇帝不同,他被赶以后就失权了,您是没有谁可以来夺的。……倘若您在散氏盘上打破一角,或者在三希帖上扯下一条,您会觉得,不但您损失了这件东西,这要使无论那一个人都受到损失,拐脚的老太婆可以拿起桃树杖打你,污泥满面的小孩可以咯出口沫唾你。然而,你还是这一切东西的主有者,不过您没有毁损无论哪一样东西的主权。您知道了这种事实就明白十月十日之应该纪念了。这种权利是民主国的国民所有的,而十月十日是我们变为民主国民的纪念日。

另一篇题为《故宫博物院中东两路参观记》的文章描述道:“前昨两日,为清宫全部开放之期,数千年宫殿尊严,昔为梦想所不可得到者,今则略破悭囊,即允吾人昂首阔步,眺望谈笑于其间。不可谓非建国以来,求治益乱,求合益分之现象中,独此一事,是以差强人意者。”对一座博物馆的开放予以如此高的评价,恐怕在中国近现代史上是空前而绝后的。

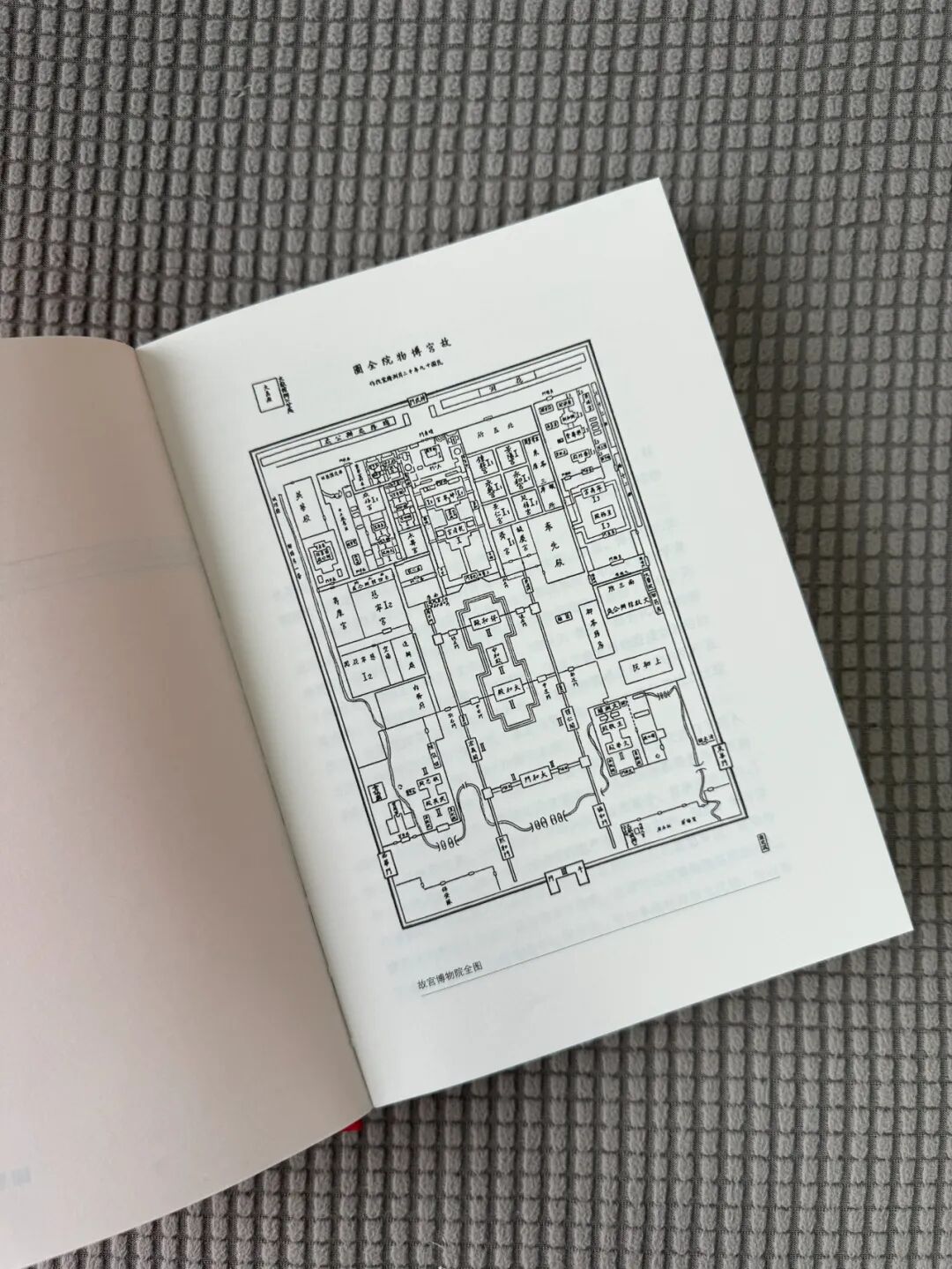

内页插图:“故宫博物院全图”

文章作者还从一观众的角度,对故宫中目迷五色的建筑园林和文物陈设等不时地发出感慨,尤其是在这一伟大事件对国民心灵的触动方面多注笔墨。文章评论道:“门上高悬横额一方颜曰‘故宫博物院’,书法鲁公,挺拔有致。清宫而成故,顾名思义,殆有深心。”

据那志良的记述,“故宫博物院”的名称是在1925年9月29日的委员会议上议定的,“大家认为博物馆既以‘故宫’为院址,保管文物又都是故宫里的东西,不妨直接称为‘故宫博物院’,各国也有这种例子,例如巴黎的‘狼宫博物院’Musée du Palais du Louvre,柏林的‘皇宫博物院’Schloss Museum等都是”。台北“故宫博物院”院长蒋复璁先生亦有类似的说法。

《参观记》在描述当时人们踊跃参观的情景时说:“惟因宫殿穿门别户,曲折重重,人多道窄,汹涌而来,拥挤至不能转侧,殿上几无隙地,万头攒动,游客不由自主矣。”

如此热闹场面是不难想象的。民国至此,国人也鲜为如此兴奋。当时人们游览故宫感受至深的是一种类似于革命胜利的喜悦,人们“出乾清门,金狮一对,蹲之左右,扣之铮铮有声,抑若不知宫殿之非故主所有矣”。

内页插图:“溥仪与溥杰等在紫禁城”

由于故宫博物院的建立本身就是民主革命的产物,因而它赋予人的感情的正义冲动,进一步升华为民主革命意识,而绝不是相反。那种旧时代的对于皇权的崇拜,也随着宫廷生活(包括政治、经济、文化及日常)内幕的彻底公开,首先是往昔那种引起恐惧心理的神秘色彩荡然无存了,接着是带有批判精神的怀疑态度瞬间迸发。

文章中有这样一段观感阐发:“更折而南经上驷院,即昔日御用马厩也,窗户零落,标为宪政筹备处,即清那拉后九年筹备立宪之处。院落荒凉,右邻马厩,至今尚有余臭,当时满人无立宪诚意,可想而知。”在这里,作为在旧时代皇宫里游览的解放了的人的一种自豪感,转化成为一种正义感。无形中确认了自己在现实政治生活中的立场,这样的观览活动是一种无法取代的体验,自然而然产生了与君主政治相对立的意志。

林白水的故宫观后感,首先感慨于“其时游人杂沓,各现得意之色。盖三千年帝国宫禁,一旦解放,安得不惊喜过望,转生无穷之感耶”。接着该文又表示了对博物院筹备工作的不满。指出:

自该委员会接收故宫以来,筹备已届一年,时间并不匆促,所荟萃之人才,在表面上观之,不可谓不多,惟该委员会诸君,平日所关心者,似只在于如何联络军阀,如何利用恶势力,以对付敌党,而保全地位之问题。而于正当之筹备,不免过于忽视,故一旦开幕,而所表现暴于外之成绩,遂不得不如此。夫以政治的意味,而掺杂于保管故宫,收藏古物之中,宜其无有是处。吾人欲谋改组委员会,必须于政客党人之外,另行物色称职之人,此凡参观故宫者,所应亟宜注意之一重要提案也。

这篇评论文章所提出的意见,反映了当时的故宫博物院两个方面的问题。一方面的问题是,由于故宫开院来源于政治革命,两种政治势力(有时是两种以上的政治势力)的斗争也就不断地反映到故宫里来。冯玉祥的国民军在军事上的胜利带来了溥仪出宫的直接后果;然而,由于“革命一派”的政治妥协,又将故宫的前途推入奉系军阀与皖系政客的私下交易。只因军阀与政客们也慑于革命力量在社会总体力量的对比中不断地壮大,以及与社会进步力量有着广泛联系的清室善后委员会同人的抗争,溥仪还宫等阴谋企图才未能得逞。

在此期间,由于委员会在反动势力的对比中显得弱小,因此不免“平日所关心者,似只在于如何联络军阀,如何利用恶势力,以对付敌党”上。其实以“一面抵抗,一面疏通”的方法来保全故宫作为公产而不受侵犯的努力,一直持续到北伐战争取得胜利之后。这在当年的条件下也实在是勉为其难了。

另一方面的问题是,国民要求故宫博物院更直接地为文化教育提供展览,提高陈列水平。前面我们已经了解到博物院的开幕仓促举行,点查清整工作匆忙转到陈列展览上,的确给当时的展览效果带来了不少损失,使人感到“以政治的意味,而掺杂于保管故宫,收藏古物之中,宜其无有是处”的缺陷。由此,也向故宫博物院提出了建立一支适应博物馆工作性质的专业队伍以提高展示水准;同时,也向中国博物馆界提出了,为了提高博物馆的业务水平,必须建立一套与之相适应的理论体系的要求。因为故宫博物院成立本身就促进了这一专门学科的建设。

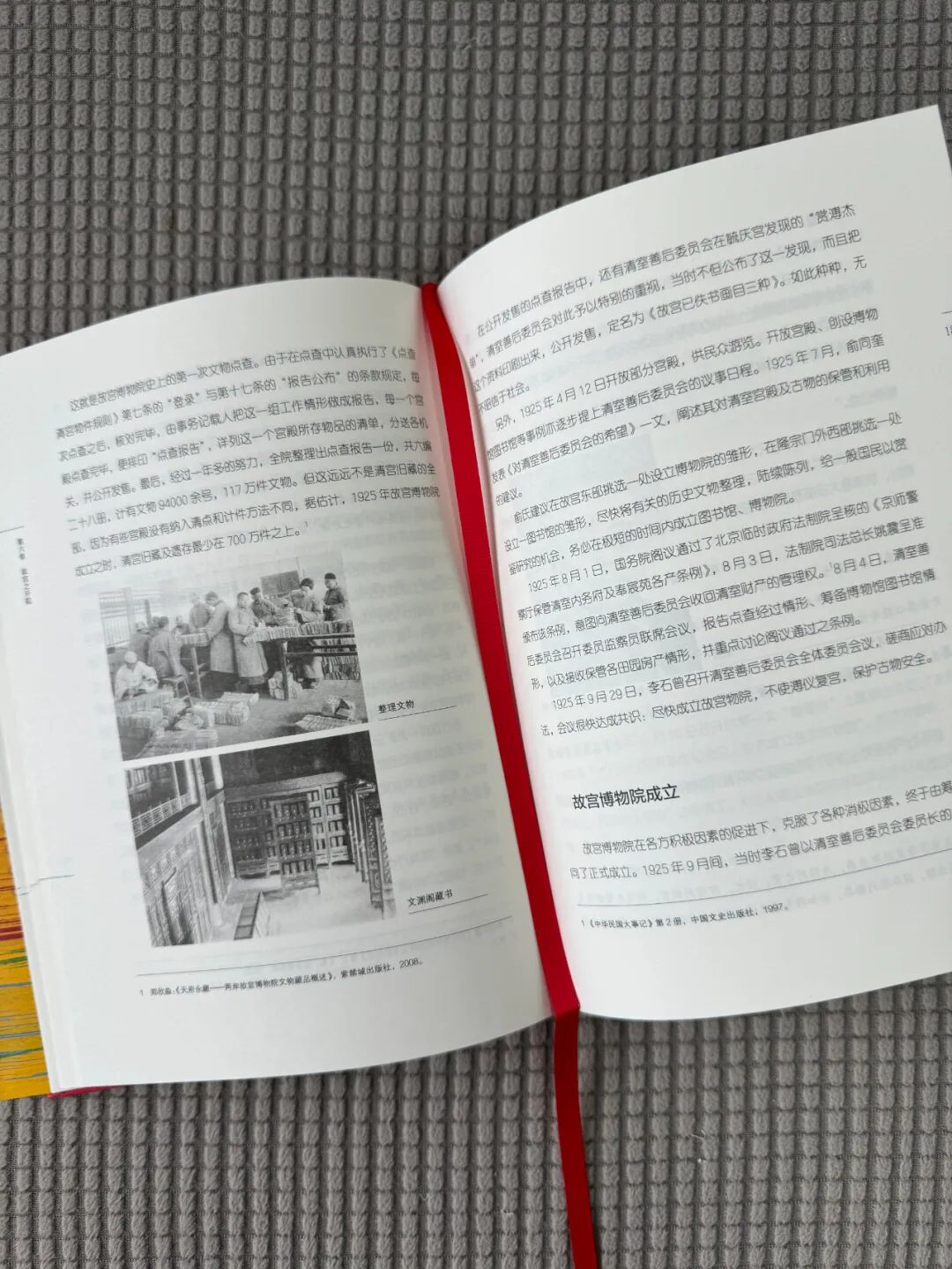

内页插图:“整理文物”与“文渊阁藏书”

在20世纪跨国文化和政治进程的背景下,故宫博物院建立也展现出了其他层面的意义。对于欧美国家来说,建立一个国家公共艺术博物馆被认为是民主化的标志,一种“公民权利的仪式”,在这种民主化中,人们获得了先前只有少数特权的人才有的权利。故宫博物院成立不仅结束了一个时代,而且开创了一个时代。在近代中国,变旧有文化为新型文化,变固有文化现象为外来文化现象,故宫博物院是个创举。因此,故宫博物院的诞生,引起中国博物馆事业大的发展与中国博物馆理论的产生将是必然的。

为了壮大故宫博物院成立的声势,开幕式之后,清室善后委员会通电全国。电文如下:

北京段执政钧鉴,各部院、各机关、各省督办、各总司令、各都统、各法团、各报馆均鉴:

本会成立半载有余,竭蹶经营,规模粗具,现遵照去年政府命令,将故宫博物院全院部署就绪,内分古物、图书两馆,业于本日双十节举行开院典礼,观礼者数万人。除该院临时董事会理事会各规程前已正式披露外,特电奉闻,诸希匡翼。临电无任翘企之至。清室善后委员会叩

十四年双十节

至此,清室善后委员会的使命宣告结束,工作由新组成的故宫博物院的临时董事会与临时理事会接替,并由理事会下设行政机构行使管理院务的职责。

《故宫博物院临时组织大纲》确定设立古物馆、图书馆和专门委员会,并订立了“本组织大纲,遇必要时,得由董事会公决修正之”的条款。

最引人注目的是,故宫博物院的倡导者并没有把藏品作为中国人民的独有遗产——共同过去和未来的象征。相反,他们试图在博物馆的藏品中寻找能够体现现代国家都拥有古老帝国统治历史证据的文物。故宫博物院的最初建设者们认为,中国的藏品应该和欧洲的藏品一同保存起来,作为全球封建社会、君主制历史证据的一部分。

推荐阅读

(点击封面跳转至小程序购买)

紫禁涅槃:从皇宫到故宫博物院

吴十洲 著

2018年1月出版/69.00元

ISBN 978-7-5201-1774-6

内容简介

本书主要记述了从故宫博物院建院的1925年至今的历史,它展现了一座皇家私人宫殿成为国家级博物馆的发展历程,读者能从中看到一座皇宫的变迁,也能看到一个国家从封建末期到国民革命到内忧外患再到和平时代的历史轨迹。本书为再版,增加了故宫与卢浮宫、白金汉宫、克里姆林宫、艾尔米塔什、凡尔赛宫等世界级皇宫博物院的比较,文物迁台、北京故宫与台北故宫的交流等内容,并配百余幅图片。

作者简介

吴十洲(本名吴卫国),男,1953年生,南开大学历史学博士,中国社会科学院研究生院教授。曾任中国社会科学院文物与博物馆专业硕士教育中心主任。出版著作有《两周礼器制度研究》《紫禁城的黎明》《乾隆一日》《百年斋号室名摭谈》《帝国之雩——18世纪中的干旱与祈雨》《归去来兮:那些去往台湾的文化名家》等。

目录

( 上下滑动浏览 )