中国社会科学院发布冷门绝学研究重大成果 社会科学文献出版社图书入选

中国社会科学网讯(记者高莹)9月28日,中国社会科学院在京举行专题发布会,发布14项冷门绝学研究重大成果。副院长、党组成员赵芮出席会议并致辞。

会议现场 社科网记者 朱高磊/摄

赵芮表示,作为我国哲学社会科学研究的最高殿堂,中国社会科学院在冷门绝学研究领域有着优良的传统和坚实的根基。以郭沫若、贺昌群、王静如、罗念生、胡厚宣、张政烺、水建馥等为代表的老一辈学人甘守寂寞、孜孜以求,在诸多薄弱甚至濒危的学科领域积累了深厚的学术基础,形成了较为完整的学科布局,培养了一批严谨笃实的研究人才,铸就了一部薪火相传的学术史诗。近年来,在院党组谋划部署下,中国社会科学院正以前所未有的力度推进冷门绝学研究高质量发展,在学科体系建设、科研体制机制创新、人才梯队建设等方面持续发力。全院冷门绝学研究取得显著进展,培养了一批后继人才,推出了一批重要成果,构建了多维度、立体化的保护体系。

赵芮指出,办好“绝学”、冷门学科,是加快构建中国哲学社会科学自主知识体系的必然要求。要坚持以习近平文化思想为指引,持续深化对冷门绝学研究价值的认识,大力推进有组织科研,系统整合跨学科研究资源,创新成果传播宣介方式,让冷门绝学“热”起来。中国社会科学院将以此次成果发布为新起点,以“板凳甘坐十年冷”的定力深耕冷门绝学,以“敢为天下先”的魄力推动学科建设创新,努力打造有风骨、有灵魂、有担当的哲学社会科学中国学派,为推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,更好服务中国式现代化建设贡献智慧和力量。

中国社会科学院发布14项冷门绝学研究重大成果 社科网记者 朱高磊/摄

据介绍,此次发布的14项重大成果包括专著11部、译著1部、古籍整理2部。会上,中国社会科学院大学冷门绝学协同创新研究院满学研究中心主任朝克,民族学与人类学研究所研究员孙伯君、龙从军,民族文学研究所研究员杨杰宏,古代史研究所研究员戴卫红,外国文学研究所副研究员常蕾,语言研究所副研究员姜南作为作者代表,分别介绍了相关成果的基本情况。

会议同时发布了《中国社会科学院首批“绝学”、冷门学科资助名录》《中国历史研究院“绝学”学科扶持计划2024年度、2025年度资助学科名单》《中国社会科学院大学冷门绝学协同创新研究院设立研究中心名录》。

中国社会科学院科研局负责同志主持发布会。中国社会科学院相关单位负责同志及学者代表、媒体代表参加会议。

社科文献社入选冷门绝学研究重大成果图书

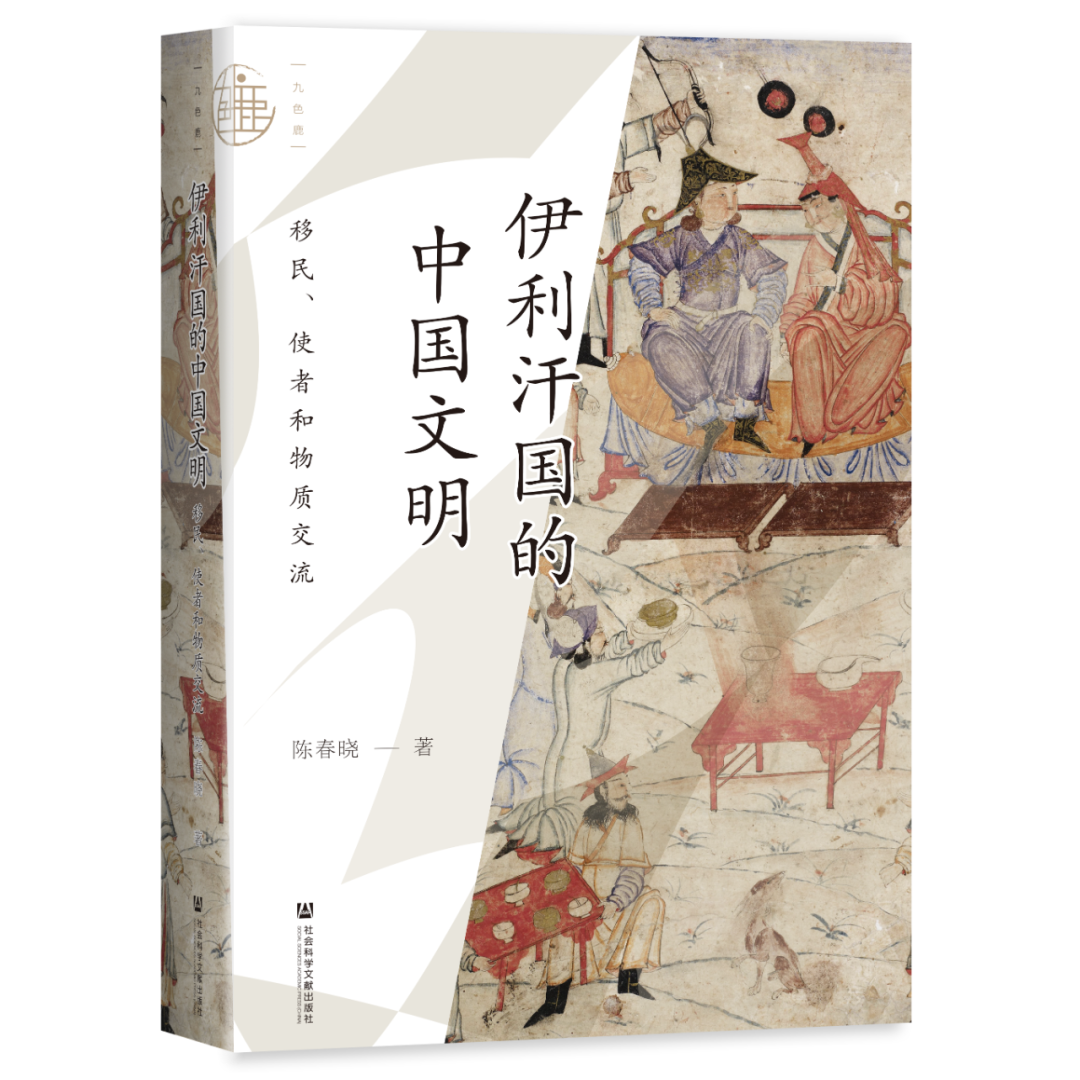

伊利汗国的中国文明:移民、使者和物质交流

内容简介

13—14世纪,蒙古统治下的元朝和伊利汗国关系密切、交流频繁,这一时期中国文明对伊朗产生了较大的影响。本书聚焦蒙元时代中国西迁伊朗的移民群体,以及元朝和伊利汗国之间的使者,对他们为中华文明西渐所做的贡献进行了深入考察。同时,重点讨论了中国物质文化在伊朗的传播,揭示出中国文明、“中国制造”为改善古代世界人民的生活所贡献的巨大力量。

作者简介

陈春晓,北京大学历史学博士,中国社会科学院民族学与人类学研究所助理研究员。研究方向为古代中外关系史、蒙元史、民族史、波斯语文献。曾在伊朗德黑兰大学、德国波恩大学交流学习,主持国家社科基金青年项目“波斯文农书《迹象与生命》译注与研究”,在《北京大学学报》《民族研究》《西域研究》等中外刊物发表学术论文二十余篇。