光明悦读 | 细心耕耘散佚文献这片沃土——读《王世贞散佚文献整理与研究》

随着现代学科体系的细化,古代文学、古典文献学越来越具有鲜明的独立性。虽然一个在于文学理论和文学现象的研究,一个在于文献的整理与探索,但是我始终强调文献是做好文学研究的基础,甚至对文献的把握决定了研究的深度和广度。没有文献的支持,文学研究终归是无源之水、无本之木。

当下,对于文献的追求,其热点莫过于大数据和人工智能。如以前需要我们手翻的《四库全书》,现在只要在系统中通过关键词搜索就行,古籍善本也可以通过OCR文字识别技术,快速转换成我们需要的WORD、TEXT等格式,并且这些技术会随着科技的进步而不断发展。对我们的研究而言,无疑有所帮助。

然而,我们也要反思一下,现代技术对文献的搜索是建立在已知文献基础之上,其范围是框定了的,如搜索李白的诗句,一般就在各种李白文集中寻找。不过,古人的作品有时并不完全等同于文集的内容,部分作品没有收入所编文集之中,以致我们可能到现在仍然未能看到,是为散佚。如詹锳先生就认为因为安史之乱等原因,造成了李白作品存在大量的散佚现象,李白创作的作品肯定大于现存之作。还有就是,现在的OCR文字识别技术也有缺陷,精准度不能达100%,部分内容识别后,出现的是乱码,或者空格。

因此,对于文献的发掘和运用,不能局限于现有文献,也不能完全依靠现代技术,而是要有一个自我求新的态度。社会科学文献出版社新近出版的《王世贞散佚文献整理与研究》一书,我想在一定程度上,作者回应了当下的文献发掘和运用问题。

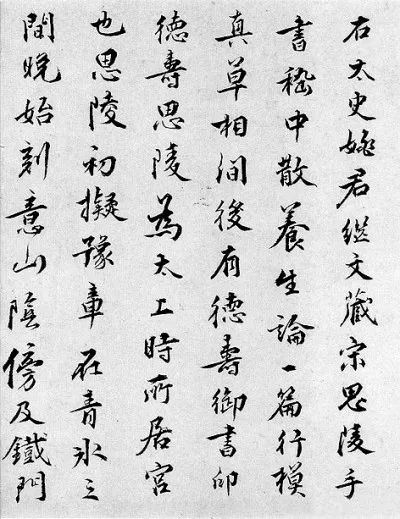

王世贞跋《嵇康养生论卷》(局部) 现藏于上海博物馆

《王世贞散佚文献整理与研究》是国家社科基金后期资助项目结项成果。作者贾飞刚拿到项目时,我有些担忧,不知道散佚文献的数量是否够了,不知道散佚文献的价值如何。因为王世贞在生前就集中整理过《弇州山人四部稿》《弇州山人续稿》《弇山堂别集》,并且先后刊刻了《四部稿》《别集》,《续稿》虽然是后人刊刻,但毕竟是王世贞整理过的,不太可能发生大的变动。可喜的是,贾飞通过往返于国家图书馆、上海图书馆、陕西省图书馆等收藏单位查阅文献,还利用互联网搜寻故宫博物院、湖北博物馆等地收藏王世贞文献的信息,并关注与王世贞相关的拍卖会动态,最终获得149篇散佚的王世贞文献,其中未见于《四部稿》和《续稿》等文集的文章有103篇,分别为诗作9首,墨迹跋4篇,记1篇,铭3篇,书后45篇,序5篇,时文4篇,赞15篇,书牍17篇;被修改的原作部分涉及诗作33首,文13篇。虽然从体量上看,王世贞《四部稿》有180卷,《续稿》更是多达207卷,两者一起的诗作就近7000首,而目前搜集到的散佚文献仅仅百余篇,但作为王世贞文集不可分割的一部分,其价值自然不可小视,且这些都独立于现有王世贞文集数据库之外。

读罢全书,有几点感受。

首先,散佚文献内容丰富。在此书之前,还没有学者专门对王世贞现有文集之外的资料进行搜集,当下的研究也多是基于现有文献资料的研究。王世贞在整理自己的文集时,对文章有所择取和删改,如《艺苑卮言》就有六卷本、八卷本、十二卷本之分,内容也不尽相同。加之王世贞后人的才学无法与其相配,对部分王世贞文集保管不善,致使部分作品散佚,如《读书后》有四卷是被王士骐在一个卖糖稀的铺子中发现的,其文本内容不见于《四部稿》《续稿》。可见,王世贞散佚文献有辑佚的必要。贾飞认识到这一点,也证实了这一点,从目前搜集的散佚文献内容来看,是非常丰富的,对于王世贞研究极具价值。大到王世贞的生平交游、文学思想、佛道观念,如通过对《薛道祖杂书卷》所有题跋的阅读,发现王世贞和黄姬水、周天球、彭年等人一起欣赏此图,并都有题跋,这真实地再现了王世贞与吴中文人的交游之乐,而对于此事,众多王世贞年谱都未曾提及,可能他们未见到众人的题跋全貌。在所有的题跋中,周天球言及:“嘉靖甲子八月既望,球从王元美伯仲纵游西山,归舟示道祖此卷。”文嘉更是直言创作题跋的缘由时说道:“嘉靖甲子八月,元美按察携示,命题因书。”因此可知此次集中创作题跋的时间是在嘉靖甲子八月,该年之前,王世贞因父王伃冤死而守孝,是年除服后,他与彭年、黄姬水、周天球等人交游兴盛,此为王世贞与众人游玩之际所作。小到不同时期王世贞的身体疾病情况,如在散佚书牍中,王世贞先后向俞允文言及“连日苦疮疡,爬骚甫毕,呻吟继之”“今夏暑湿,不时脾家积食饮之毒,得秋气辄发,宜滋味时,以白粥补之,香连丸类恐太峻,或非高年所宜也”等语,从中不仅可以感受王世贞与俞允文之间情谊深厚,还可以推测王世贞身体情况的变化。

其次,散佚文献整理有序。从书中搜集的散佚文献来看,涉及五言排律、七言绝句、记、铭、赞、书牍等多种文体,对这些诗文,贾飞皆遵循王世贞编撰其文集时的体例,沿用其文集中的文体名称给予分类。这既是对先贤的尊敬,同时也避免了古今文体概念不同所带来的混乱。如在《四部稿》中,王世贞将其不足百首的“词”列入“诗部”,而现在“词”却被视为与“诗”并列的文体,此书沿用王世贞文体观念,把搜集到的词作统一列入“诗部”散佚之作中,这是很得当的。

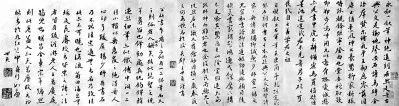

王世贞跋《柳公权〈兰亭诗〉》 现藏于北京故宫博物院

再次,该书有所创新,即单列第四章,对部分托名为王世贞的作品进行集中整理,还将可以辨认的伪作和现在仍不可辨认的存疑之作进行区分,第一节为“诗部”证伪,第二节为“文部”证伪,第三节为存疑之作,从而减少这些托名之作和王世贞原作之间的混淆。如此做,是非常大胆的,需要很大的勇气,因为部分作品被一些名家认为是真作,且在权威期刊上发表过,没有十足的把握,质疑“公认”的真作,可能会带来很多负面影响。如一名为《王世贞尺牍》的私人藏品,共有尺牍14通,历来多有古今名人认为此品为真,并以此为基础评论王世贞的诗文、书法等观念。在成书之前,贾飞也向我提及过,我告诉他如果非常有把握,那就本着求真务实的态度,进行商榷也未尝不可。贾飞后来对这些文献进行认真研究,从文中所言之事与王世贞生平经历不符、部分地名为清朝时期才有、部分官职为清朝时期才有、部分称呼和落款不符合王世贞的习惯用法等方面,对其真伪性进行全面考证,最终认为《王世贞尺牍》为后人伪作,这种谨慎的研究态度值得肯定。因此,第四章的设计非常成功,也很有价值。

另外,散佚文献合理阐释也值得一谈。此书下编集中论述散佚文献中的核心观点,是建立在文献基础之上的理论研究。可贵的是,贾飞没有片面夸大散佚文献的价值,而是根据散佚文献的篇幅内容,结合王世贞现有文集及他人文集,对散佚文献的核心观点进行归纳提炼,进而全面阐释。如在散佚文献《绿野堂集序》中,王世贞言及“诗词之道,本乎性情,尤关于学养之深邃”,即认为诗词创作与性情、学养有紧密联系。对于此论的阐释,此书便从散佚文献出发,结合王世贞早年参与文学复古运动时的主张以及其晚年对恬淡自然的追求,全面论述了王世贞的“至情”之论,进而揭示其早晚年文学主张的一致性,这也符合王世贞才思、格调并举的文学主张。此书还首次对王世贞的科举之作进行研究,探究其科举之作与文学观念的内在联系,这在之前学界的王世贞研究中,是没有学者涉及的,这更多的是源于新资料的获取。除此之外,此书还大胆地尝试一些新的研究内容,如第七章根据王世贞身体状况探究其写作心境,就是很有意义的研究。王世贞先后患有眼疾、湿痛、风痰、流火、脾疾等多种疾病,但他始终笔耕不辍,创作了大量的文学作品。这些作品伴随着王世贞的人生轨迹,呈现出不同的心境。可见不同时期出现的身体疾病,不同程度地影响着王世贞的文学创作,而文学创作又治愈着作者的内心,使之舒畅,进而有助于作者身体的康复。这种尝试值得推广,可能也适用于对司马迁、李白、杜甫等诸多作家的研究。

《王世贞散佚文献整理与研究》一书的出版,提醒我们不能仅仅依靠现代科技,固守已知文献,而要主动地探索求新。在现有文集之外的散佚文献是一片沃土,值得我们细心耕耘。

转载自《光明日报》(2024年10月07日 07版)

作者:詹福瑞,系北京外国语大学中国语言文学学院教授

光明日报

2024年10月07日 07版

推荐阅读

本书目录