一战冲垮了哪些道德底线?

作者:社科文献 来源:社科文献 时间:2018-11-12

战争对道德准则的冲击,就和它对审美形式的冲击一样猛烈。

用所有可以想象得到的方式进行大肆杀戮成了家常便饭,成了职责所在,成了道德决断,这对于声称植根于犹太教和基督教伦理的道德秩序来说,绝对是最猛烈的冲击。

一、 性的放纵

虽然基奇纳在派出英国远征军的时候曾经警告说,不要去碰法国的女人和美酒,但没过多久,各方军队的首脑就开始为大批士兵的性需要做出安排了——当然,那样做是为了鼓舞士气!

在19世纪的世界里,道德与士气被认为是不可分的;大战不仅破坏了这种关系,而且还使它们有相互排斥的危险。对许多人而言——也许还是对大多数人而言——它们依然是有联系的,就如我们之前看到的那样,但也有越来越多的人认为,要保证士气,就不要谈道德,或者至少要放松道德上的要求。

在面临极度危险和即将到来的死亡时,军队和士兵历来认为他们除了别的特权,还拥有道德上的特权。1914~1918年战争的民主化本身,意味着成百上千万的士兵获得了这些特权。

对于彼得·麦格雷戈这样一个来自爱丁堡的不谙世事的管风琴师和唱诗班指挥来说,就连普利茅斯附近的训练营都是让人兴奋的新世界。1915年9月的一个星期天,他去了普利茅斯。“我玩得很开心。”他在信中告诉自己的妻子,而她在读到下面的内容时说不定会非常生气。

我们找了个茶室,在那儿我吃了煎鱼。但还不仅是这样。我在烟草店买烟的时候问老板是否知道哪儿有喝茶的地方,于是他就说了这个地方。那是法国人开的。没错,那儿有打扮得花枝招展的女士,旁若无人地抽着烟。那儿还有阿盖尔人和水手。哦,天哪,那儿可真是应有尽有,食物可口,服务周到。侍者是法国人。那是个不折不扣的坏地方。我以前从来没有去过那样的地方。我很好。不用为你的男人担心,他平平安安。我吃得太多,腰带都扣不上了。煎鱼和炸薯片很好吃,茶倒在杯子里,放在桌上,那上面铺着白色的桌布,还有汤匙什么的。可那些人!哦,天哪!女士们的举止简直把我惊呆了。我们在卫生间的门口等着,以为出来的会是男的,哪想到是两位女士,就是这样。我从那个地方逃走了。

几个月后,这种震撼感对麦格雷戈来说就慢慢消失了,但对于新生活的新奇感依然存在。11月底的时候他在盖尔德福特:“我们在一个小茶室喝茶,许多军官都带着自己的女人,在我看来,当兵的不管到哪里都会想方设法地找女人。我们的人刚到一个地方就会看到他们跟姑娘在一起。”

在西线,妓院很快成为各个基地和充当休整区的较大市镇的常规设施。士兵们就和上厕所一样要排队,唯一不同的是有宪兵维持秩序。战争初期,18岁的伯特·钱尼(Bert Chaney)看到士兵们两个两个地排起了长队。

我以为有音乐会或电影……就问怎么回事。“找点乐子,”有人告诉我,“只要两个法郎。”我大惑不解,就问什么意思。“哎呀,老弟。难道你们那儿的人什么都没教你吗?”他们以为我是个大傻瓜。以为我这样的年轻人,一个伦敦的东区佬,会不知道那是什么意思——难道我不知道红灯是什么意思吗?有人告诉我,这些地方不是给我这样的年轻人,而是给想老婆的已婚男人准备的。

在英军,所有必须住院治疗的疾病当中有27%属于性病,而在战争期间,因为得了性病而接受过治疗的士兵达416891人。

在国内战线,道德也松开了它的紧身胸衣和腰带。卖淫现象显著增多。

在巴黎,1914~1915年被捕的3907名女孩当中,有一半以上被查出患有性病。这些女孩大多是新手,而且许多来自沦陷区。为了限制这些女孩的活动,当时也采取了一些措施,但公众一般都睁一只眼,闭一只眼。

女人和士兵的非正式关系也变得习以为常。到处都是英国歌舞剧场歌曲《姑娘,每个大兵都有份》这样的调子。谁知道汤米还回不回得来?何不让他及时行乐。由于男劳动力缺乏,女性也加入了劳动力大军,这在使她们变得越来越独立的同时,也意味着家庭和家长权威道德约束的松弛。越来越多的女性现在都是自己租房,她们可以在那里招待自己的男友。

如果说在1914年之前对固定道德准则的冲击就已经开始了,那这场战争可以说起到了攻城槌的作用。道德和性成了与社会规定不相干的、越来越属于个人良知的事情。

二、 “粪便艺术”

弗雷德里克·曼宁注意到,士兵们的情绪似乎摇摆于“缠绵感伤和粗俗下流这两个极端之间”。也许士兵们一向就是这样。

在珀西·琼斯1914年入伍的时候,头一件给他留下深刻印象的事情就是战友们的咒骂——“对士兵来说,骂骂咧咧似乎很自然,就如同艺术家的长发和高尔夫球手的格子外套”。

不过,大战中的士兵好像对粪便学特别感兴趣,说起来不厌其烦。排泄的意象成了一个明确的主题。

这一点毫不奇怪。许多士兵死了,而在他们死的时候,他们不是像英国委婉语说的“上西天了”,而是“踢到桶了”。那是装满粪便的桶。“大解放”的来临,首先从肠道开始。“在书中,战争是那么美,但在现实中,它却散发着大粪和腐尸的恶臭。”夏尔·德尔韦尔抱怨说。

英国的国内战线把肛恋和德国联系在一起。1917年一份控诉德国人战争罪行的材料汇编认为,他们的行为不仅残忍,而且“让人恶心”。“在他们洗劫过的房子里,他们留下了记号,床上、桌子上和橱柜里,到处都是大便。”

但前线士兵可不这么看。活在非人机器所制造的死亡和腐烂中的士兵们,在人类污物中发现了象征性的无辜。火线后面的炮兵或许会像汉弗莱·科布(Humphrey Cobb)以这场战争为背景的小说中声称的那样,把敌人的厕所也挂了号——资产阶级文化不许人排泄——但实际守在火线上的士兵对敌手的难处却往往有不同的看法。

1915年9月,法国人菲利普·吉拉尔代(Philippe Girardet)在观察哨执勤的时候,看到有个战友没带武器就跑出战壕,走了几步到后面的空地上,解开裤子蹲了下去。吉拉尔代说,德国人肯定也看到了这名普瓦利,因为没有东西挡住他们的视线。但他们什么也没干。那名步兵不慌不忙,站起来把衣服仔细地整理好,然后安然无恙地回到了自己的战壕。

在记述这场战争的日记和回忆录中,尤其是在靠想象创作出来的文学作品中,厕所是一再被提到的主题。对托马斯·博伊德(Thomas Boyd)来说,战壕是“为魔鬼挖的巨大的厕所”;对T.弗雷登伯格(T.Fredenburgh)来说,整个战场就是“一座黄色的、可恶的粪堆”。E.E.卡明斯的《大房间》(The Enormous Room)里也有很多排泄的象征:

我快活地吹着口哨,三两步就跨到了门的那头。门很厚重,全是用钢铁做的……它让我感到很高兴。那只罐头盒激起了我的好奇心……盒底悠然躺着一坨刚拉的人屎。

埃里希·玛丽亚·雷马克(Erich Maria Remarque)的《西线无战事》(All Quiet on the Western Front)多次提到厕所和排泄,这让觉得受到冒犯的批评家把他的小说称为德国战争文学中“厕所派”的代表作。

诉诸性和排泄的意象,这在当时的先锋派中是一种由来已久的传统。尼采把豪言壮语等同于臭气。阿尔弗雷德·雅里(Alfred Jarry)充斥着污言秽语和暴行的《愚比王》(Ubu Roi)(1896),开头便是“狗屎”。在乔伊斯的《尤利西斯》中,布卢姆对其放屁的本事很是自得。在这个层面上,战争再次把艺术家小圈子中的反叛行为变成了群众性现象。

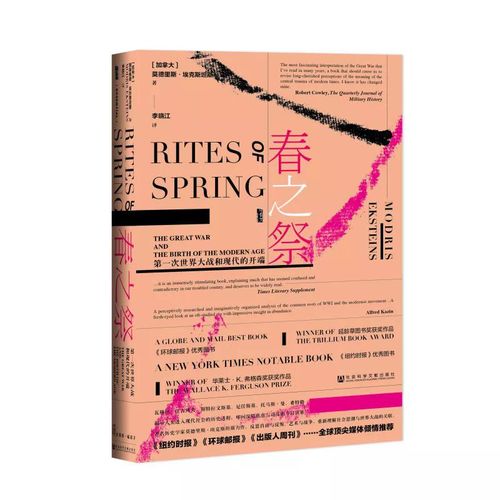

本书摘编自《春之祭:第一次世界大战和现代的开端》,首发于网易历史频道。

推荐阅读

(点击图片可跳转至购买链接)

春之祭:第一次世界大战和现代的开端

[加拿大] 莫德里斯•埃克斯坦斯 著

李晓江 译

2018年9月出版 | 86.00元

社会科学文献出版社•甲骨文